设计AI转型的指标体系

三类信号指标体系的本质是基于因果链关系,连接战略分析、设计与执行,构建转型战略的闭环,从而帮助企业更精准地布局并扩大AI转型的价值。

陈加兴

StrategyLogic创始人

陈加兴

StrategyLogic创始人

分析思维擅长分解问题,但难以直接形成具体问题的解决方案。传统KPI体系本质是基于分析思维的工业时代管理产物,其隐含三个致命假设,导致执行方案与目标的脱节:

- 可分解性:认为整体绩效等于各部门指标加总(如将AI转型拆分为独立的技术/业务指标)。

- 线性因果:将投入与产出视为单向传递过程(如“数据建设→模型开发→业务收益”的简单链条)。

- 确定性预测:试图用历史数据推导未来(如用过去3年ROI推算AI投资回报)。

而AI应用的复杂性在于各个部分互为因果,应用的价值呈现出典型的飞轮效应——前18个月可能只有5%的效果提升,之后突然呈现指数级增长。

例如在AI应用中,模型开发需要数据作为基础,但数据的有效性又需要模型测试提供快速反馈;同时,业务应用产生的即时数据又需要进入数据基础设施进行转换、加工,再循环增强模型和应用。模型性能、业务收益与数据质量高度相关,但每个数据版本的性能与收益并不具备确定性,仍需通过结果反馈来优化。一旦数据、模型与应用找到最佳契合点,就会形成价值飞轮,即正向反馈增强回路。

复杂转型过程需要更有效的反馈信号,以及时调整策略。

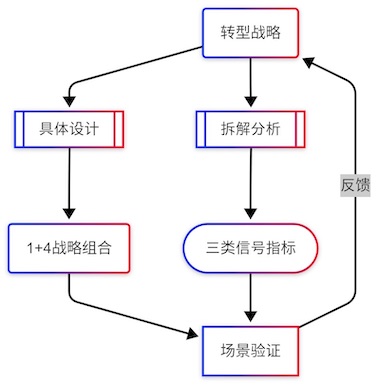

本文将系统介绍如何通过三类指标设计不同的信号,结合1+4战略组合(业务目标 + 四层战略),帮助转型的推动者更精准地布局并扩大AI转型的价值。

三类信号指标体系

前置指标(leading indicator)、度量指标(measure indicator)和滞后指标(lagging indicator)源自卡普兰《战略中心组织》,最早用于衡量组织中无形资产的贡献与回报,而它更大的价值是作为技术采纳与投资回报的奠基。

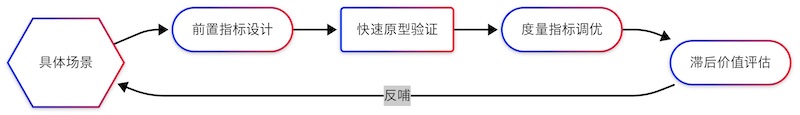

通过面向具体场景精心设计的三类指标,构建单个AI应用的动态反馈回路,从而实现转型的充分布局、及时止损和收益增强。

前置指标

设定未来状态:描述当下已知问题或机会的未来解决状态,而非预测未来可能会出现的问题或机会。通常与即将启动的项目或计划相关,目的是指示下一步投入。

形式定义:前置指标

表示未来的时间点或时间范围。 是一个集合,包含所有已知的静态因素,例如项目范围、技术可行性、风险等。

前置指标是转型的远光灯,照亮转型之路的暗坑和盲区。因此,与前置指标绑定的项目需要范围高度可控、技术可行性明确或风险已知。例如数据质量指数描述3周到3个月后的改善目标,需要列出项目的治理范围、采用技术和跨部门验证的协作进度风险

度量指标

反映当前状态:描述进展中的解决方案及组织状态,提供实时反馈,而非所有类型项目的进度或健康度。

形式定义:度量指标

表示当前时刻。 是一个集合,包含所有在时刻 的动态因素,例如实时数据、状态值等。

度量指标是转型过程的仪表盘,反映行车的状态和安全度,以即时调整方向盘和速度。度量指标的定义需和时刻性绑定,例如AI应用覆盖率

滞后指标

评估最终状态:用于评估转型各项投入的效果和最终价值,必须与业务目标绑定,而非技术项目实施完成。

形式定义:滞后指标

表示评估的时间周期。 是一个集合,包含所有与业务目标相关的指标。 是时间周期的长度。 是起始时间点。 是时间周期 内业务目标 的积分,以计算该时间段内业务目标的累积效果。 用于对积分结果进行归一化处理,即将累积效果平均到每个时间单位上,从而得到一个平均值。 是一个函数,用于将归一化后的业务目标指标值转换为最终的滞后指标值。这个函数可以根据具体的业务需求进行定义,例如可以是一个简单的线性函数,也可以是一个复杂的非线性函数。

滞后指标是转型结果的后视镜,用于观察整体的健康度。它不可或缺,但过度依赖会导致调整滞后。例如AI驱动的NPS提升率

缩小战略与场景的反馈环

信号指标的本质是基于因果链关系,连接战略分析、设计与执行,共同构建转型战略闭环。优秀的信号系统具有明确的因果关系,前置指标要能够解释度量指标与滞后指标的变化,并帮助使用者适应和调整。

近期在一些企业的战略级AI实践中,验证了单一静态指标与动态信号指标控制的结果差异:

- 僵化的静态指标:要求AI项目必须证明ROI(滞后指标),大量创新构想被扼杀在早期阶段,规划部门不断推倒重来、反复汇报,转型启动困难;

- 灵活的动态指标:在需求分析场景中,用场景痛点覆盖率作为立项标准,建立试点应用后,基于需求驳回处理效率实时改进模型,最终使需求分析质量上升37%,同时月需求移交率上升5%。

案例2中场景痛点覆盖率代表解决方案提案的待验证能力,覆盖90%痛点的解决方案优于仅覆盖60%,解决方案技术路径清晰的优于不清晰——它们能够直接解释后续应用的效果。但在此阶段,解决方案尚不能真正解决问题——而是随着实际的解决过程而提升效用,应用的形态也未必非常清楚。例如AI应用可以是Chatbot、Copilot、Assistant、Agent或Agentic应用程序几种形态。如果在立项阶段不能放大机会,就错失了真正获得结果、优化的可能性。

指标体系与战略映射

基于1+4战略组合定义的目标、层级与阶段投资,三类指标的关联关系和映射参考如下表所示。

| 层级 | 维度 | 前置指标(月/季度) | 度量指标(即时) | 滞后指标(季度/年度) |

|---|---|---|---|---|

| 业务目标 | 客户体验 | 客户使用量 | 会话覆盖率 | NPS提升率 |

| 运营成本 | 关键流程数量 | 流程自动化率 | 降本贡献率 | |

| 业务增长 | 线索增长量 | 智能定价接受率 | GMV占比 | |

| 应用战略 | 采纳度 | 申请/使用人数 | 应用覆盖率 | — |

| 转化率 | 业务场景数量 | 应用活跃度 | — | |

| 创新度 | 新技术跟踪数量 | 实验验证数量 | 专利申请数量 | |

| 数据战略 | 就绪度 | 数据质量 | 数据标准覆盖率 | — |

| 应用率 | 数据更新频率 | 数据接入模型率 | — | |

| 基础设施 | 部署效率 | 集成效率 | 模型部署周期 | — |

| 健康度 | 可观测性 | 算力利用率 | SLA达标率 | |

| 组织战略 | 采纳度 | 工具使用数量 | 办公智能化率 | 协同效率 |

| 技能密度 | 学习培训时间 | 提示词应用程度 | 员工效率 | |

| 核心人才 | 人才吸引力 | 核心人才数量 | 流失率 |

应用创新和基础设施健康度直接影响竞争力和业务稳定性,因此作为滞后指标。其他技术相关的项目则根据其定义的业务目标进行评估,不单独定义滞后指标。

动态平衡转型的目标

基于转型的不同阶段,调整三类指标的权重,可以动态平衡转型的目标,实现最优投资组合。在AI转型前期,健康的指标体系中前置指标须占总量的40-50%;转型中期,度量指标应占30-40%;滞后指标则需跟随转型的进展从10%逐步上升至20-30%。

在不同阶段分析与设计的主导策略:

| 阶段 | 分析导向 | 设计导向 | 信号侧重 |

|---|---|---|---|

| 启动阶段 | 60% | 40% | 前置指标确定性分解 |

| 深化阶段 | 30% | 70% | 度量指标实时迭代演进 |

| 巩固阶段 | 50% | 50% | 滞后指标价值分析和反馈改进 |

三类指标的动态管理策略:

- 前置指标:重点提升数据质量、业务场景数量、学习培训投入,月度审查;

- 度量指标:看板实时展示AI应用覆盖率(面向IT管理部门)、模型部署周期(面向运维部门)、办公智能化率(面向管理部门);设置自动阈值告警(如部署周期>7天触发预警和人工分析介入);

- 滞后指标:季度复盘NPS提升率、降本贡献率、人才流失率等,与行业基准对比。

结语:在确定性与可能性之间

在AI转型的复杂旅程中,三类信号指标体系与1+4战略组合的结合为企业提供了一套动态导航系统。通过前置指标的可预见性、度量指标的可调整性以及滞后指标的可验证性,企业能够在转型过程中精准布局、及时调整并最大化价值。这种动态反馈机制不仅弥补了传统KPI体系的不足,还为企业提供了一套动态分配资源、及时调整方向的策略,使得AI转型不再是冒险的试错,而成为可预见、可衡量和可优化的科学过程。

对战略者而言,AI时代需要一种新的思维方式:既要遵循战略框架的基本节拍,又要根据实时反馈灵活调整。StrategyLogicAI转型框架融合了分析思维与设计思维,不是摒弃规划过程,而是进化到更高级的动态适应形态,这正是StrategyLogic的战略设计思想:利用结构中的变化,把握不确定性中的可能。