Coze开源,能否挑战LangChain主导地位?

智能体开发平台是AI Agent三大市场中体量最大、产品最密集的细分赛道。字节Coze开源,对智能体市场格局有哪些影响?开发者如何判断后续趋势?

陈加兴

StrategyLogic创始人

陈加兴

StrategyLogic创始人

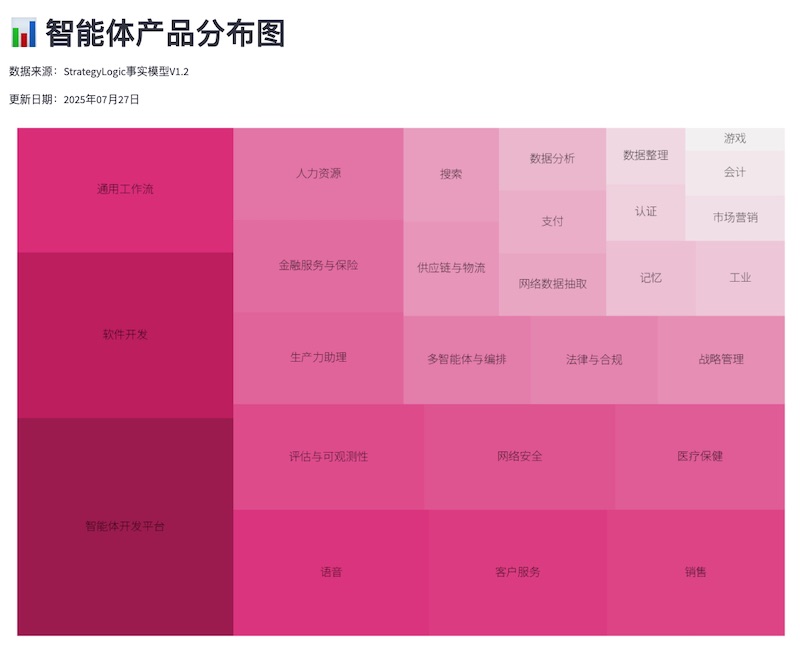

根据CBInsights的定义,当前AI Agent分为基础设施、水平应用与工作职能、垂直行业三大市场。智能体开发平台是基础设施中的主流市场,技术能力上不断融合智能体编排、评估、可观测性,是一个高动态、快速演变的市场。

字节Coze开源,对智能体市场格局有哪些影响?开发者如何判断后续趋势?本文将进行分析。

概述

市场格局

智能体开发平台是AI Agent三大市场中体量最大、产品最密集的细分赛道(占21个主流产品),领先于软件开发、通用工作流。

能力趋势

平台正快速“纵向一体化”:编排 → 评估 → 可观测性一站式打通。LangChain 通过 LangSmith(评估/可观测性)+ LangGraph(编排/多智能体)树立标杆;新增技术能力集中在多环境部署、弹性扩展、自治决策、自我优化及多模型支持。

Coze vs. LangChain

- 差距:多语言支持不足(仅 TypeScript)、开源深度与社区生态落后、演进路线不够清晰。

- 风险:若无法在“深度开发者贡献、与模型/应用解绑、摆脱遗留技术包袱”三件事上突破,可能陷入低代码式“中间地带”。

历史镜鉴

Angular 1→2 的断代式升级导致用户流失,Vue 趁势崛起;React 因生态自演进最终胜出。框架之争的核心是开发者深度参与和持续兼容演进。

结论

智能体开发平台正从 IDE 插件走向独立基础设施;编排、评估、可观测性插件化越早越受益。Coze 能否撼动 LangChain,取决于对开源深度开发者、解耦模型-应用、定义清晰技术代际这三点的执行力。

洞察1

智能体格局:开发平台处于第一大市场

洞察2

平台能力整合趋势:不断渗透编排与可观测性

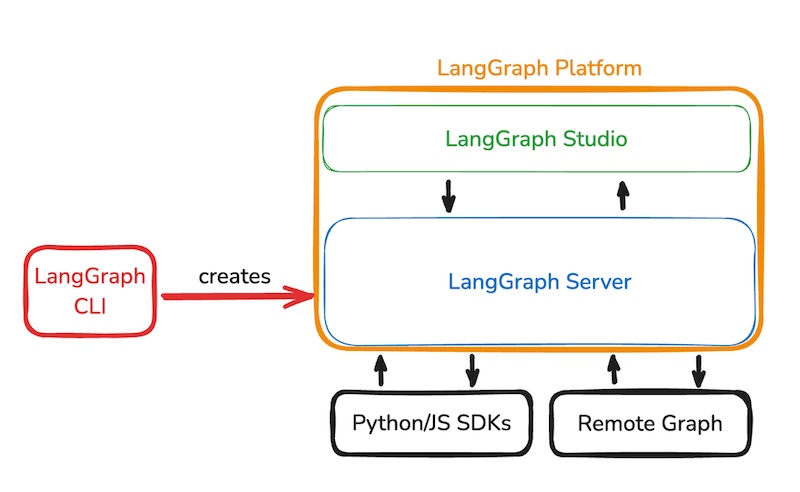

以该细分的领导者LangChain为例,从早期的开源开发框架,提供Prompt Engineering、LLM编排到RAG,演化出两大产品线:

- LangSmith:处于“评估与可观测性”细分,提供Agent部署、跟踪、调试与诊断,通过企业版收费正式商业化。

- LangGraph:处于“多智能体与编排”细分,提供Agentic应用程序开发框架,并已推出LangGraph Platform,作为可扩展Agent基础设施。

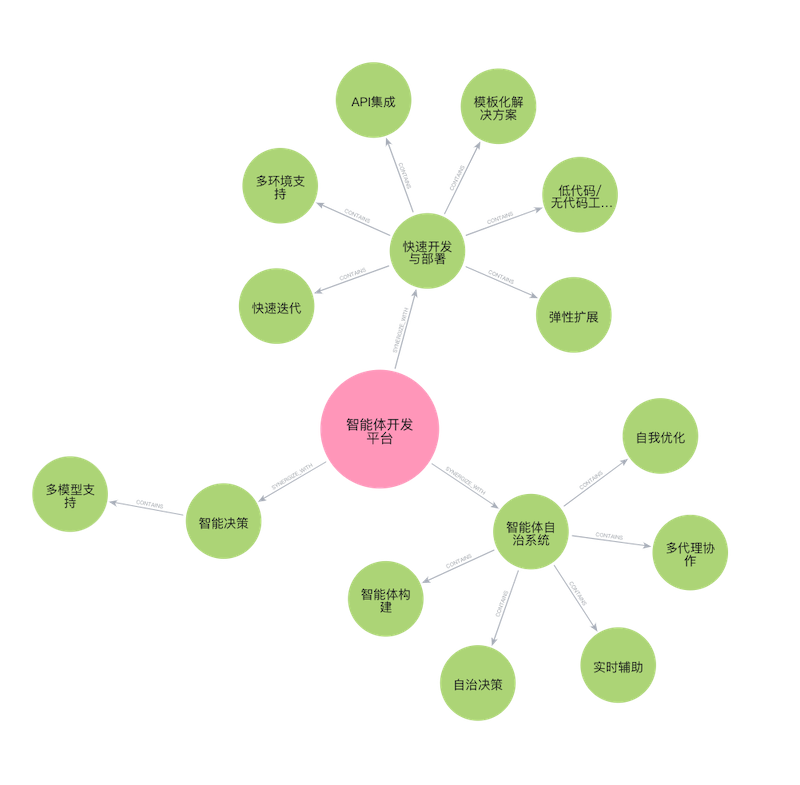

StrategyLogic 事实模型1 对最近一个月的平台能力进行跟踪,以下三大类发展最为迅速。

开发部署方面,多环境、弹性扩展和模板化开发是新增能力。智能体自治系统方面,自治决策、自我优化是新增能力。而智能决策、多模型支持也逐渐沉淀到开发平台中,与原来的数据处理、自然语言处理逐渐融合。

总体而言,智能体开发平台有望从开发者IDE中分化,成为更独立的工具。智能体编排、评估、可观测性甚至第三方部署,可尽早考虑作为平台的插件化应用,获得更多的采纳和发展机会。

Coze vs. LangChain

Coze的产品矩阵与LangChain有对应关系,如下表所示。

| 开发框架 | 调试 | 开发平台 | |

|---|---|---|---|

| LangChain | LangChain | LangSmith | LangGraph |

| Coze | Eino框架 | 扣子罗盘 | 扣子开发平台 |

功能上Coze与LangChain相似,但深入使用过LangChain的开发者可以对比出LangChain的领导者地位还在于:

- 多语言支持:LangChain提供Python/TypeScript两种语言,前者适用于数据处理生态,后者适用于应用开发,组件/API略有差异,Python框架更丰富。Coze目前只支持TypeScript语言。

- 开发者红利:LangChain从一开始就是开源路线,使用者定位于高级开发人员以上,因此应用技术更具深度和价值,Coze/Dify开始都是Workflow编排工具,通过可视化降低开发难度,但也导致开发出来的应用缺少门槛和更高的价值。

- 社区库:LangChain Community非常强大,能够快速支持更多的大模型,比如阿里百炼平台也提供了全流程的开发,但阿里自己的向量模型,开发组件还没有LangChain Community提供得快。

洞察3

技术演进雷区:控制代际边界和生态节奏

Coze开发框架的差距还在于,不如LangChain演进路线清晰。Eino框架来自于CloudWeGo,是字节下一个做云原生架构的开源中间件。与之相似的还有阿里的Agent应用开发框架,都包含了大量云原生、API的内容。

这种“混搭”不由得让人想到早期Google Angular与Facebook React争霸中的技术路线失误。

Angular与React出现的大背景是企业级应用向移动端迁移,多屏适应带来后端数据绑定、多终端编译分发的成本激增。一次开发解决前端数据处理和终端分发问题,能够把开发成本降低到1/n(n>3)。

这个大背景和当下整个软件应用向AI应用迁移完全相似,因此,框架与基座是大厂必争之地。在Angular出现之前,最早解决双向数据绑定的是Backbone.js,但与Backbone相比,Angular能够开发完整的应用而非一个组件,Google主导了这一市场地位。

PS:2010年后开源生态趋势是大厂主导应用开源,而基金会项目更偏向基础设施与工具。

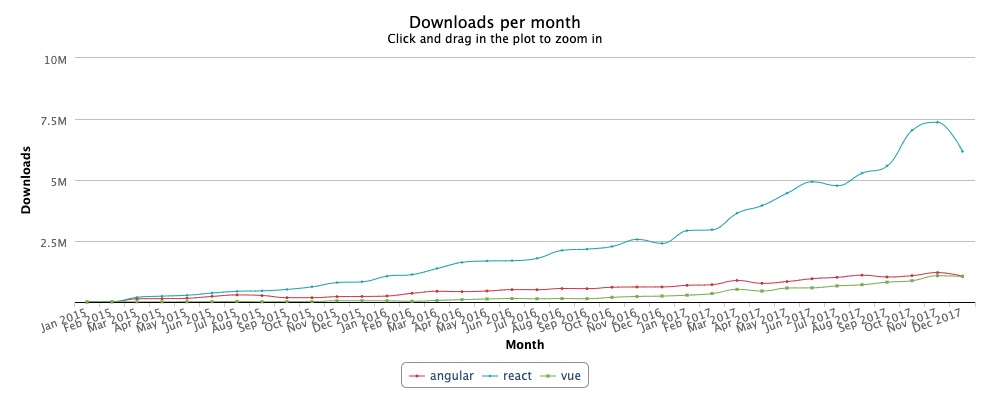

很快Facebook也盯上这个领域,React的优势是全面整合移动端,一时间Angular、React开发者分为两派,分别激战。

Angular的失误在于第1代与第2代技术完全脱节,Angular 2采用了2012年才发布的TypeScript作为开发语言,框架完全改版,导致1代开发者很难快速转换,2代开发者由于TypeScript生态尚小缺乏增长速度。

Vue.js趁机推出了一个近似Backbone体量的轻型框架,聚焦SPA(单页应用)一举吞并Angular的潜在市场。

从上图(来源:npm-stat.com)看到,React在2016年Angular 2发布后逐渐拉开了增长速度,Angular增量限入了停滞,最后在2017年末被Vue追上。

除此之外,React也早超越了“框架”本身,率先进入技术生态。在React之上发展的Next.js,又形成Next生态,不难看出,现代技术栈的特征:

- 自我演进就是格局发展

- 自我创生就是框架路线

犹如地质年表,重要的不是你占据多大的地表,重要的是你上面有多少层。在上海最新的人工智能大会上,已经有PPT挂出技术“年代学”了。

因此,Coze能否取代LangChain,取决于三个因素:

- 是否能够赢得有深度贡献的开发者。否则和低代码平台一样,因为缺乏业务、最终用户认可的交付物而停滞在尴尬中间地带。

- 是否能够与模型、应用解绑。模型生态、开发生态与应用生态相对独立,且演进速度相当,模型厂商很难彼此兼顾。因为与应用定位边界模糊,扣子还有一个“空间”包含大量厂商应用,与开发者的隐性竞争关系会成为顾虑。

- 能否与历史技术路线区分开。国内与国外应用技术栈发展速度不尽相同,仍然有大量传统、遗留系统,但新框架应该尽量避免被旧系统拖累,应当明确地定义出应用技术阶段并提供独立的演进路线。

至于大厂是否能够主导IDE入口、开发者实践,我认为完全是想多了。Google、Facebook、Microsoft的框架、IDE都走开源路线,并在一开始就是社区插件机制,没有任何一家大厂,能够和全球3,000万开发者竞争。